Canal de Suez

et

Mer Rouge

par

Olivier Gonet

Depuis toujours, c'est ici que commence la

vraie aventure. Au Nord, les Dieux de l'Olympe évoquent les bancs de l'école

secondaire, le tableau noir et les versions gréco-latines. A l'Est, les Dieux

bibliques rappellent le catéchisme et l'église du village. A l'Ouest, les

carcasses des tanks de Rommel achèvent de rouiller dans le sable.

Au Sud, il n'y a rien!

Aucun débris culturel, rien que la

mystérieuse route des épices qui se perd dans l'inconnu.

Le canal de Suez!

Glorieusement inauguré en 1869 par

l'Impératrice Eugénie en personne, il fut construit grâce à l'incroyable énergie

du vicomte Ferdinand de Lesseps dont l'énorme statue de bronze, érigée sur une

île, au centre de la voie d'eau, fut sciée à la base et jetée à la ferraille en

1959 par le colonel Nasser.

|

|

dessin à la plume de O.Gonet

Après le canal, la descente au Sud est

idéale. Le régime des vents est plus ou moins commandé par la mousson du Nord

qui règne dans l'Océan Indien.

Belle mer, beaucoup de vent arrière. Un

tangage très lent et de beaux bruits de vagues qui déferlent en dépassant le

bateau sous un ciel étourdissant de lumière. On a hissé les voiles et il n'y a

plus rien à faire à bord parce qu'il ne s'y passe absolument rien que du temps

qui passe.

Très loin, à tribord, au ras des vagues

innombrables, on aperçoit la côte africaine. Raz Abu Fatama, marza

Halaib, raz Hadarba, marsa Umbeila. Un

trait qui s'estompe, c'est un golfe. Un trait qui s'épaissit, c'est un cap.

Sur la carte, le tropique du Capricorne est à

portée de la main. Il n'y a plus de printemps ou d'automne. A l'horizon, le vent du Nord

soulève le sable calciné du désert et allume d'éphémères aiguilles de lumière

jaunâtre.

Et un jour, ce fut la première escale dans un vrai lagon tropical. Prudemment, le bateau s'est faufilé dans une passe ouverte à travers la barre de corail. Juste à l'entrée, la grande houle du large se brisait lourdement. Au-delà, c'est le calme. Il n'y a presque plus de vent, plus du tout de vagues. L'eau est verte, d'une fraîcheur et d'une transparence délicieuses. La plage est jaune, rouge ou brune. Le désert, enivré de chaleur, vacille sous un soleil métallique. Le bateau presque déventé se déplace très lentement en survolant son ombre que l'on voit glisser sur le fond de la mer.

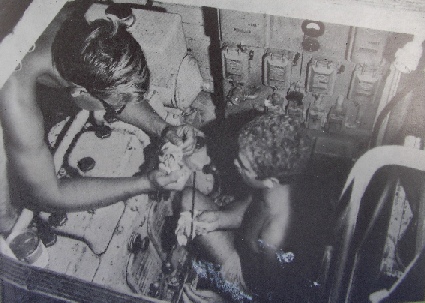

L'ATUANA en mer Rouge

Dès que le soleil baisse, il faut mouiller et

ne plus bouger parce que de gros pâtés de corail, inconnus des cartes

nautiques, peuvent surgir brusquement à fleur d'eau.

Alors, on goûte aux charmes de la nuit

tropicale. On écoute les petits bruits mouillés que font les poissons

lorsqu'ils s'agitent à la surface, les mystérieux grincements de bois dans le

bateau, la lourde respiration des vagues qui, au large, s'écrasent sur la barre

de corail. Et puis, il y a les lueurs d'outre- tombe qu'allument les multitudes

planctoniques, la multitude des étoiles et la lune au-dessus d'un sillage de

lumière qui frissonne sur les vaguelettes du lagon.

Dès le soleil levé, l'incongru de notre

présence dans l'énormité du paysage, nous éclate au visage. Dans ce somptueux

silence et ce vaste plein air, le faible bruit de nos voix, celui d'une poulie

qui grince ou d'une chaîne qui racle, les médiocres odeurs de calfat, de

peinture ou de cuisine... que tout cela paraît aigrelet dans cette immensité

minérale.

Sous l'eau, on découvre un autre monde,

incroyable d'exubérance celui-là.

Le corail délicat et multicolorié fait vivre

une affluence de poissons de paradis aux formes de porcelaine. Des poissons

anges, des poissons docteurs, des poissons trompettes, des poissons perroquets,

des poissons clowns. Au-delà de la barre, les gros mérous dégoûtés, rouges ou

bruns, entrent et sortent mollement de leurs trous. Dans le bleu sombre, pas

très loin, les requins. Les requins tigres, les requins marteaux, les requins

bleus. Les barracudas argentés, les grands thons. A la surface, les timides

tortues.

Et tout cela vit, mange, broute, attaque,

dort, nage, en troupeau, en famille, en couple ou solitaire, caché dans les

algues ou en pleine eau, dans les trous ou en profondeur, dans les fleurs de

corail ou juste au-dessus. C'est jaune citron, rouge vif, vert casino, gris

perle, noir ébène. Des formes d'instruments de musique, de chevelures, des

volutes, des pointillés, des lames de couteau. C'est touffu, plat, étoilé,

dentelé, traitillé, brillant ou mat. Et c'est tout cela à la fois, vu en petit

ou en grand, de près ou de loin.

Et sortant la tête de l'eau, on regarde avec

ahurissement une terre totalement désertique. Pas une plante, pas une bête à

des centaines de kilomètres à la ronde. A deux pas de la plus folle abondance,

un homme perdu sans eau douce dans le désert, meurt en deux heures, écrasé par

le soleil comme sous le pas d'un géant.

* * *

Nous avons navigué et travaillé huit mois le

long des côtes de la Mer Rouge. Nous y avons vécu mille aventures que j'ai

racontées dans un autre livre. Un jour, pourtant, il fallut songer à retourner

en Méditerranée. Après cette longue période de navigation tropicale, le bateau

avait besoin de réparations. A l'époque, la seule grande ville vraiment moderne

de la région était Beyrouth. C'est là-bas qu'il fallait aller. La saison ne

semblait pas plus mauvaise qu'une autre : le vent du Nord toute la journée,

puis le calme plat à partir de six heures du soir. Pendant la première semaine,

tout se passa très bien. Le jour, on louvoyait en remontant le vent tantôt sur

un bord, tantôt sur l'autre. Lorsque avec la nuit, le vent tombait, on

continuait d'avancer au moteur.

Pour ce long voyage sans travaux

scientifiques, nous avions réduit l'équipage. Nous n'étions plus que cinq, en

comptant Béchir, le cuisinier. L'ATUANA n'est pas un grand bateau. Une

trentaine de tonnes tout au plus. Cinq marins lui suffisaient.

Malheureusement, nous n'avions pas prévu qu'à

l'entrée du golfe de Suez, entre le Sinaï et le détroit de Jubal, la mer allait

nous montrer le visage de sorcière qu'elle prend parfois.

Un soir, l'horizon s'est rempli de vrai vent, plus de cent kilomètres à l'heure. Et juste dans le nez. Ce n'était que le début de la tempête mais déjà la mer se creusait de vagues extrêmement courtes, des tourbillons de sable obscurcissaient un ciel vénéneux. Face à ce vent compact, à ces vagues comme des murs, l'avance du bateau était presque nulle. Nous avions réduit les voiles à presque rien : une trinquette, une misaine et un tout petit morceau de grand' voile. Cela amortissait les chocs et diminuait le roulis.

Huile sur toile (80 x 115 cm.)

O.Gonet

Alors, avec voiles et moteur, nous faisions

de longs zigzags à travers toute la largeur du golfe. De jour, la bataille

était très dure mais c'est la nuit tombée que le vrai cauchemar commençait. Il

fallait se repérer dans l'obscurité et savoir virer avant de toucher les récifs

du rivage. Plus on s'approchait de la côte, plus la nuit se chargeait de sable.

Le sextant était inutilisable, la radio-gonio trop imprécise. Il ne restait que

le jugement et le bon sens. Il fallait guetter les moindres changements de la

mer : le bruit, la force des vagues et je ne sais quoi d'autre qui fait sentir

au marin l'approche d'un récif. Bref, il fallait se débrouiller tout en se

battant à pleins bras contre les voiles qui claquaient, contre les vagues qui

se fracassaient sur le pont, contre le vent qui nous obligeait à nous

cramponner pour ne pas être emportés, contre les mouvements du bateau qui

dansait en tous sens.

Un seul de ces zigzags pour dix ou douze

heures de lutte et cela ne nous faisait gagner que quinze milles vers le Nord.

Moins de trente kilomètres pour une nuit de bataille.

Et le temps passe. Un jour, deux nuits et

cela ne fait qu'empirer. Le plaisir sportif du début fait place à la fatigue

triste et mouillée.

Mon tour de sommeil venu, je vais m'effondrer

sur ma couchette. Mais on vient me réveiller bien avant l'heure. Max, mon vieux

copain d'aventures et de voyages, vient d'avoir un accident. En serrant une

drisse au pied du grand mât, il a reçu en pleine figure l'écoute d'un foc qui

s'est déchiré du haut en bas.

Le pauvre s'est crevé un oeil.

Il faut atterrir et trouver un médecin. Mais

par un temps pareil, il n'est pas question de se risquer de nuit à travers les

récifs inconnus qui frangent toute la côte. Il faut absolument attendre le

lever du jour.

La carte indique une exploitation de pétrole

au Raz Garib, à trente cinq milles au sud. Vent arrière nous filons là-bas et,

en quelques heures, pendant que le jour se lève, nous perdons ce qui nous a

demandé tant d'efforts à remonter.

Au Raz Garib, il y a un mouillage de beau

temps mais ce jour là, tout le golfe est balayé par les embruns et par des

vagues de plus de trois mètres de creux. Impossible de mettre le canot à la

mer, il serait immédiatement emporté.

Mon malheureux ami, malgré son oeil crevé,

est obligé de partir à la nage. Je vois sa tête qui s'éloigne en dansant dans

les énormes vagues. Il n'y a pas d'autre solution.

Par chance, il trouvera sur la plage un

géologue américain venu, par hasard, visiter le puits de pétrole voisin dans un

avion privé. Tout de suite, il l'a transporté au Caire. Puis, par les avions de

ligne, Max est arrivé quelques heures plus tard à Zürich, où un chirurgien lui

sauva l'oeil.

Tout cela, je ne l'ai su que plus tard. Pour

le moment, notre bagarre contre la tempête ne fait que commencer. Pour comble

de malheur, on vient me prévenir qu'il n'y a plus d'eau douce à bord. Un

robinet de vidange mal placé s'est ouvert accidentellement et toute notre eau

douce s'est écoulée dans la coque. A part quelques alcools, il ne nous reste

plus qu'une provision de jus de fruit. D'autre part, je reste maintenant le

seul marin expérimenté sur ce grand bateau pris dans la tourmente.

Mais le moment n'est pas aux lamentations.

Une heure après notre arrivée au Raz Garib, la chaîne de l'ancre se casse. Il

faut reprendre immédiatement la mer en abandonnant la plus grosse de nos

ancres. Alors que le bateau dérive droit sur la côte, je bondis dans la salle

des machines. Heureusement, le moteur démarre du premier coup. Quelques

secondes de plus et on s'échouait sur la plage, dans les gros rouleaux de

vagues.

Et les grands zigzags recommencent. Le vent

siffle follement dans la mâture. L'une après l'autre, les vagues s'écrasent et

s'écoulent sur le pont, de la proue à la poupe.

Pendant la journée, je sens le bateau

s'alourdir. Il répond moins bien à la barre, il tarde à se relever des coups de

gîte terrifiants que lui font prendre les rafales de vent. Un coup d'oeil dans

la soute me renseigne, elle est pleine d'eau. La pompe de cale ne marche plus.

Impossible de réparer en mer. Désormais, il faut pomper à la main, une heure

toutes les quatre heures.

La nuit venue, le moteur lui aussi commence à

tousser. A dix heures du soir, nous ne marchons plus que sur trois cylindres, à

minuit, plus que sur deux. La situation devient vraiment critique. Il faut

arriver quelque part pour réparer. Je n'ai presque pas dormi depuis trente-six

heures.

Tant bien que mal, le moteur tourne au quart

de sa puissance jusqu'au lever du jour. Puis il s'arrête définitivement.

Il n'y a plus que l'immense bruit de la mer.

Je vire, non sans mal, parce qu'avec si peu

de voiles, le bateau est à peine manoeuvrable et je mets le cap droit sur la

côte. La carte indique une sorte de baie largement ouverte sur la mer mais dans

laquelle je pouvais espérer que la puissance des vagues serait amortie.

Arrivé dans la partie la plus favorable de

cette baie, je fais mouiller l'ancre. C'est alors qu'on s'aperçoit avec horreur

qu'au lieu de se crocher, l'ancre dérape sur le fond et ne retient pas le

bateau qui lentement mais inexorablement dérive sur un mur de récifs.

Tout semble perdu lorsque, enfin, l'ancre

accroche un petit pâté de corail, placé comme en avant-garde, juste au pied du

récif. A quelques mètres près, c'était la fin.

Cet amarrage ne tiendra pas longtemps. A

chaque vague, le bateau monte et descend sur plus de cinq mètres de hauteur.

Les rouleaux se forment juste sous l'arrière. Dans le creux des vagues, on voit

à travers l'eau le rocher se dresser comme un mur. En étendant le bras, on

pourrait presque le toucher.

Il faut partir d'ici rapidement.

Mais c'est impossible tant que le moteur ne

marche pas. Chaque fois que l'amarre se tend, ce sont les trente tonnes du

bateau qui tirent avec en plus toute la force et le poids de la vague qui

s'écrase sur lui. Il n'est pas pensable qu'à nous quatre seulement, nous

puissions tirer sur l'haussière et remonter l'ancre à la main. Il nous faut le

guindeau électrique et pour cela, il nous faut le moteur. La panne vient de

l'alimentation en mazout. Dans ce genre de moteur, il suffit qu'une bulle d'air

s'introduise dans la tuyauterie qui conduit le mazout depuis les réservoirs

jusqu'au moteur, pour que les pompes qui injectent le carburant dans les

cylindres se désamorcent et cessent de fonctionner. Alors que les réservoirs

étaient secoués, brassés en tout sens par la tempête, il n'est pas très

étonnant qu'une bulle d'air se soit introduite dans le tuyau.

Il faut donc vidanger cette tuyauterie, la

débarrasser de toutes les bulles d'air et réamorcer les pompes. Dans le calme

d'un port, ce travail prendrait vingt minutes. Mais ici, avec les embardées du

bateau, je dois me cramponner pour ne pas être bousculé contre le moteur et le

pot d'échappement encore brûlant. Pour

A pleins bras dans l'huile sale qui me saute

au visage et m'inonde entièrement à chaque mouvement du bateau, je cherche à

tâtons les pinces dont j'ai besoin. Il n'y a rien d'autre à faire, il faut

encore passer par là.

Une fois les pinces retrouvées, je m'aperçois

que les joints de vidange sont tellement serrés et depuis si longtemps, qu'il

est impossible de les démonter normalement.

Alors là, je touche le fond du désespoir!

Pour me calmer et pour réfléchir, je remonte

sur le pont et j'allume une cigarette. Je suis couvert de graisse noire et

visqueuse mais la brutalité du vent me remet les idées en place. Je vois aussi

que le bateau s'est encore approché du mur de corail. Maintenant, il faut faire

vite. La catastrophe ne va plus tarder. Je redescends et avec l'énergie de la

rage, je tape de toutes mes forces avec une énorme masse de fonte sur le manche

de la pince qui serre le maudit joint. Et enfin, il bouge, il se desserre. Nous

sommes sauvés.

Une heure plus tard, le moteur tourne

normalement. Avec sa force nous remontons l'ancre sans difficultés et nous

quittons cet endroit mortel.

Il est temps, le soir tombe. Encore vingt

minutes et nous étions dans la nuit totale pour traverser la barre de corail.

Alors les grands zigzags recommencent. Je

n'ai toujours pas dormi et l'état de fatigue de mes trois compagnons ne vaut

guère mieux.

C'est le temps du dégoût et du mal de mer, du

n'importe quoi pourvu que cela finisse.

Peu à peu, imperceptiblement, vers minuit,

quelque chose s'apaise. Au début, c'est très subtil. Au gouvernail, on croit

sentir que le bateau navigue un tout petit peu plus facilement. Il se maintient

mieux au bon cap, la vitesse augmente. Il y a un quart d'heure d'intervalle au

moins entre deux de ces violentes rafales qui nous font gîter vertigineusement.

Et puis, plus rien de grave pendant une demi-heure. La rafale suivante est

nettement moins puissante. Le creux des vagues diminue...

Deux heures plus tard, tout est fini!

C'est le calme plat. Il y a encore de la

houle mais c'est fini. On aperçoit même quelques étoiles. La mer reprend son

parfum de beau temps.

On a réussi, on est passé. D'un seul coup, la

terrible tension nerveuse se brise. On rit aux éclats. Allah est grand. On

s'enivre de la joie chaude de se sentir entre amis, en sécurité et les deux

pieds bien écartés sur un pont solide.

On boit à la régalade, à même le goulot,

notre dernière bouteille de Whisky. Victoire! Le soleil se lève dans un beau

ciel bleu, sur une mer presque calme.

Escale à Suez,

Enfin! Après tant d'espace et de vent voici des palmiers, des voitures, des

odeurs de cuisine et de cabinets bouchés.

Escale à Suez,

Enfin! Après tant d'espace et de vent voici des palmiers, des voitures, des

odeurs de cuisine et de cabinets bouchés.

Le bateau est sagement amarré aux bites du

vieux yacht club anglais. Mais les anglais sont parti depuis longtemps et leur

club, au-delà de la décadence, achève de tomber en ruine.

Sur le gazon redevenu terre morte et

craquelée, quelques ridicules fauteuils distingués boitent sur le pied qui leur

manque. Les tables ont disparu. La superbe piscine de water-polo est vide. Ou

plus exactement, elle se remplit tranquillement de vieux papiers, de crottes et

de pneus déchirés. Dans un coin, on reconstruit un bar avec de vieux barils de

pétrole déroulés. Un serveur, superbement vêtu d'un frac reprisé aux coudes

avec de la grosse ficelle, offre du thé aux nouveaux membres du club, tous

colonels égyptiens de promotion récente et miraculeuse.

C'est la Zone au palais de Buckingham. Mais

l'hospitalité est gentiment familière.

En ville, tout, est cassé,

poisseux ou rouillé. Les portières du taxi que j'arrête pour me conduire en

ville, se ferment avec un fil de fer. Si les roues arrière de l'autobus que nous

suivons rentrent aussi profondément dans la carrosserie, c'est probablement que

la suspension a disparu. Malgré les gerbes d'étincelles que fait le pare-choc

en frottant sur les ébréchures de la chaussée, une poignée de resquilleurs s'y

accrochent à l'abri du contrôleur des billets. Aux carrefours, ils sautent à

terre pour attraper la correspondance.

Dans un chantier abandonné, derrière une

palissade édentée, se dresse le squelette d'un building inachevé. Des briques,

un tas de sable piétiné, une coulée de gravats, un amas de ferrailles

rouillées. Au pied d'un mur, on a déposé, Dieu sait pourquoi, une rangée de

cuvettes de cabinets. Elles sont simplement posées là, directement sur le sol.

Mais les passants en ont profité : elles sont gorgées de merde.

En traînant de bar en bar, je me fais très

vite de nombreux amis. Mais, au fond, le coeur n'y est plus. J'en ai mare. Il

n'y a pas si longtemps, ces gens m'amusaient. Maintenant, ils m'énervent. Je

vois trop bien leurs petites astuces pointer sous la cordialité. Alors, je m'en

vais en haussant les épaules.

Oh! et puis j'ai envie d'un vrai bon

gueuleton, avec de la viande de vache qui a brouté de l'herbe bien verte. Après

tant de poissons et de poulets rachitiques, j'en rêve, je ne pense plus qu'à

çà. Et puis, j'ai envie de boire un bon coup sans devoir me méfier des gens.

Dehors, dans les rues de Suez, la propagande

politique dégouline de partout. Je me souviens, par exemple, d'une gigantesque

affiche, collée sur trois étages au moins d'une façade délabrée. Un dessin naïf

qui représente un fier soldat égyptien. Au coude de son énorme bras nu, entre

le biceps et l'avant-bras, il pince un minuscule soldat israélien gesticulant

de terreur. Je l'ignorais bien sûr, mais à ce moment la guerre des Six Jours

était imminente.

Vu de la mer, Suez c'était la sécurité. Le

confort et la chaleur humaine. Et puis la lassitude est venue. On ne songe plus

qu'à reprendre la mer.

C'est d'ailleurs le tout dernier moment. Nous avons traversé le canal avec l'un des derniers convois de bateaux, juste avant le déclenchement des hostilités. Une semaine de plus passée au yacht club de Suez et nous étions coincés là-bas, sans espoir de retour avant très longtemps.